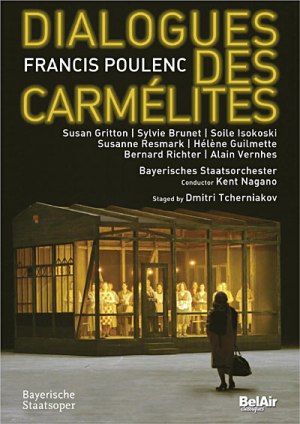

Dialogues des Carmelites

Aggiunto il 18 Febbraio, 2012

Video:

|

Vuole il caso – o la malasorte, a seconda dei punti di vista – che io sia costretto a casa in convalescenza dagli esiti di un doloroso ma, ahimè, indifferibile intervento chirurgico. Logico che quindi ne approfitti soprattutto per vedermi DVD arretrati che, acquistati, sono stati messi a prendere polvere in libreria.

E, sempre il caso infingardo, fa si che in questi giorni alla Scala di Milano si allestisca un’Aida il cui merito principale sarebbe quello di rispolverare il vecchio (quasi cinquant’anni!) allestimento di Zeffirelli, e che ha inevitabilmente catalizzato le attenzioni di appassionati che, a vario livello, vi vedono la decadenza del modo odierno di rappresentare l’opera lirica.

Hanno torto, ovviamente: il modo odierno di rappresentare l’opera lirica esiste, non è chiaramente quello di Zeffirelli, è ricco di suggestioni e di fascino a condizione di non cercarlo in modi ormai seppelliti e putrefatti.

Il confronto, francamente, non potrebbe essere più impietoso: da una parte una scenografia fastosa che si adatta solo alla trionfalata del secondo atto; dall’altra una storia raccontata magnificamente da un vero genio della comunicazione.

Ovviamente, la delusione per il mancato raggiungimento dell’estasi milanese è stata scaricata tutta sulle spalle degli esecutori, con la solita pietosa considerazione che oggi nessuno sa più cantare eccetera.

Anche in questo caso, palle e idiozie profuse a piene mani: i cantanti esistono, eccome. E sanno non solo cantare, ma anche recitare; a condizione, si capisce, di essere guidati nel modo giusto da vere personalità che, fortunatamente, in questo momento eccezionalmente felice non mancano. E, ovviamente, non sto parlando solo di registi.

Questo spettacolo ne è la prova.

Dmitri Tcherniakov è ormai una delle grandi personalità contemporanee del teatro d’opera mondiale, assieme a Richard Jones, Claus Guth e l’intramontabile Carsen. Nato a Mosca nel 1970, si è diplomato all’Accademia russa delle Arti Teatrali. Alcune delle sue regie teatrali d’opera sono veri capolavori: Khovanshchina a Monaco, Macbeth a Parigi, Don Giovanni a Aix en Provence. Adesso ci sono anche questi Dialogues ancora a Monaco di Baviera a aggiungere un tassello ulteriore nella carriera di un destrutturatore.

Cosa fa un destrutturatore?

In buona sostanza, interpreta: fa cioè un lavoro non solo assolutamente lecito, ma anche doveroso se pensiamo che il percorso artistico sia qualcosa che vada al di là della mera riproposizione del dettato.

Prende la materia grezza e la rielabora, raccontando una storia: succede anche in questi Dialogues.

Tcherniakov ha comunque una capacità non indifferente di affabulatore: sa raccontare benissimo le sue storie con una linearità e una precisione che, a mio personalissimo giudizio, nessun altro regista oggi sa eguagliare.

Chi è Blanche? Una disadattata. Probabilmente soffre di una depressione maggiore reattiva a una situazione familiare non chiara: c’è un padre menefreghista e un fratello protettivo, forse un po’ troppo, che le sta sempre addosso e che forse ha avuto qualcosa di più di un’attenzione nei suoi confronti.

All’ennesima “attenzione fraterna”, qualcosa si rompe nel delicato equilibrio di Blanche (la scena dell’urlo quando il fratello le arriva di soppiatto alle spalle è eccezionale) che chiede e ottiene di andare al Carmelo che, a questo punto, mentre lei si avvicina con la sua valigia in mano, compare sul fondo.

Il Carmelo è una casetta isolata. Intorno c’è il vuoto. È fatta di vetri trasparenti, in modo che noi possiamo vederci dentro. La vita è dentro, fuori c’è il nulla: morte, tristezza, desolazione.

Dentro ci vivono alcune donne in una sorta di comune. Condividono vita, esperienze, mutuo soccorso. Pregano insieme. Sono comandate nominalmente da una priora anziana e ammalata, ma in pratica da Mère Marie: forte, volitiva, carismatica, ha un ascendente importante anche sulla stessa vecchia priora.

Questa casetta diventa il cuore dell’azione: è lì che si svolge tutto, è lì che corre il rischio anche di finire tutto con le consorelle che si suicidano con il gas (il martirio imposto da Marie) se, con un ribaltamento drammaturgico importante, Blanche – ritornata all’ultimo momento – non si impegnasse a salvarle tutte, per poi morire solo lei nello scoppio finale, in una catarsi che finalmente la libera da tutto l’orrore che ha dovuto subire.

I Dialogues diventano quindi non un frammento storico né un dramma sulla comunicazione, ma la storia di un disadattamento nato fra le mura domestiche e trasferito in una di quelle comunità per donne in cui prevale il mutuo soccorso come scelta di vita e azione terapeutica. Per le donne, queste comunità diventano il centro della loro stessa vita: la vita è lì, fuori c’è il pericolo. La porta chiusa le protegge dal nulla esterno. Fuori nessuno potrebbe capirle, ma dentro è tutto diverso: ognuna ha il proprio ruolo, ma le gerarchie sono importantissime in un ambiente così chiuso da essere claustrofobico e che immagino di difficile gestione dal vivo e su un palcoscenico.

La casa le accoglie come un bozzolo, la casa le inghiotte e, alla fine, la casa le potrebbe uccidere se non ci fosse il sacrificio di Blanche.

La casa, aperta eppure chiusa, sempre presente, strumento di vita e potenziale strumento di morte (nella scena finale diventa una camera a gas), è la vera protagonista di questa rappresentazione.

Nella casa le donne vivono sotto gli occhi nostri e di tutti, ma il vetro le isola e le separa da noi. La casa è il perimetro che delimita la vita di questo gruppo di donne. Oltre queste mura c’è il vuoto totale: è la morte, per tutte, anche per le più forti fra di loro che non potrebbero sopravvivere al di fuori di questo misterioso e magico acquario. Persino Mère Marie, la fortissima, volitiva, esuberante e autoritaria Mère Marie, fuori dalla casa non esiste, non è nessuno. L’unica che sembrerebbe poter avere una vita al di fuori della casa è Madame Lidoine, ma è anche l’unico personaggio che esce dagli schemi: vestita come un’ex hippie, fuma, suggerisce di rinunciare all’estremo sacrificio (il martirio), è ironica e con un’intelligenza superiore alla media, le guarda tutte dall’alto. Mère Marie ha il carisma di quella forte, ma è una di loro: non potrebbe essere una priora. Madame Lidoine non è una di loro: le può comandare.

Interessante il personaggio di Constance, che sa benissimo che la sua vita si chiuderà lì, magari assieme a Blanche come ha sognato. Ma Blanche, appena arrivata, è ancora piena di sé e dei privilegi che sente ancora suoi come esponente di una casta: non la capisce, la insulta, le rovescia il secchio sul pavimento che sta pulendo. È incredibile il confronto fra i due piani delle due artiste che si fronteggiano, nessuna delle quali appare irreprensibile sul piano vocale (la Gritton però avrà un finale incandescente) ma entrambe mostruose per autoimmedesimazione.

Dicevamo di come si staglia Marie: capita spesso nella produzioni di quest’opera, è un personaggio forte e volitivo e molto ben caratterizzato dall’autore. Qui però la Resmark – cantante che non conoscevo bene prima di oggi – è veramente outstanding nel dipingere una donna con conflitti sessuali non risolti, terribile e manichea ma anche capace di stordenti tenerezze; e, vocalmente, una folgore. È vedendo un’artista così che mi rendo conto di come mi sia mancata una Mère Marie di rilievo in entrambe le occasioni in cui ho visto lo spettacolo di Carsen alla Scala.

Il lavoro del regista con le cantanti è straordinario: basterebbe già questo a definire l’importanza di un regista con un piano drammaturgico chiaro e lineare.

I personaggi sono caratterizzati alla perfezione; il che permette anche il superamento di qualche problema vocale.

Blanche è Susan Gritton.

Vocalmente non è irreprensibile, almeno all’inizio: poi prende progressivamente quota sino a un finale da schianto emotivo. È però complessivamente bravissima, geniale nel ricercare continuamente i manierismi della persona insicura, complessata, alle prese con un percorso di auto-riqualificazione. È la cocca di casa, trascurata dal papà superficiale (Alain Vernhes, bravissimo) e coperta di attenzioni eccessive dal fratello (Bernard Richter, una rivelazione). È stata costretta a fare sesso col fratello? Il regista non è esplicito in tal senso, ma il dubbio è molto forte: può essere anzi l’origine della sua depressione, del suo modo di trascurarsi (tipico di molte donne violentate in famiglia), della necessità di evadere dalla casa e di trasferirsi in un ambiente protetto. Quando è costretta a uscire dal Carmelo si copre con una coperta per ricercare il bozzolo in cui si proteggeva. Molto buono il dialogo con Madame Croissy, ma la compiutezza la raggiunge nel colloquio con il fratello nel secondo atto e l’apoteosi nello straordinario, intensissimo e commovente dialogo con Mère Marie alla fine. Il personaggio cresce di intensità vocale e drammaturgica e si prepara così al finale, che è uno dei cambiamenti di prospettiva di Tcherniakov, forse il più spettacolare.

Un po’ più tradizionale la rappresentazione di Madame de Croissy, la vecchia priora. Bravissima comunque la Brunet, che è mesmerizzante nella scena della morte.

I due pezzi da novanta di questa rappresentazione sono però Marie e Madame Lidoine.

Mère Marie de l’Incarnation vive della potentissima rappresentazione di Susanne Resmark, cantante svedese in carriera da circa vent’anni e di repertorio eterogeneo. Forte, autoritaria, vendicativa, aggressiva, eppure capace di dolcezza immensa come quella che la porta a abbracciare come una bambina Blanche alla ricerca di un’identità sospesa quando ha dovuto abbandonare la comune. La sua interpretazione è talmente soggiogante da porsi al centro del palcoscenico: con lei, Marie diventa un personaggio dal respiro epico, anche quando si toglie il maglione per protesta e rimane con solo il reggiseno.

Madame Lidoine, la seconda priora, trova invece in Soile Isokoski probabilmente la prima, vera interprete di rilievo della storia, in grado non solo di superare le enormi difficoltà di una parte acutissima e molto più impegnativa di quello che superficialmente sembra, ma anche di proporre una lettura scanzonata, ironica eppure serissima. Madame Lidoine è una donna di campagna, ricca di buon senso e di un pizzico di umorismo, che stempera il manicheismo di cui invece è intrisa Marie con l’intelligenza della donna di classe superiore; qui è una hippie invecchiata, che fuma una sigaretta dietro l’altra, che sconsiglia il martirio come scelta di vita ma che non esita a farlo in prima persona pur di non abbandonare le consorelle. È verosimile che, contrariamente alle altre consorelle, non abbia una storia di privazione alle spalle. Vocalmente è bravissima.

Sono rimasto piuttosto deluso invece da Hélène Guilmette, che fa una Constance drammaticamente molto credibile (è anche molto bella), ma che è stridula e complessivamente censurabile sul piano vocale (ma la sua scena con Blanche è bellissima).

Dicevamo di Bernard Richter: è anche lui bravissimo, canta splendidamente e fa del fratello un personaggio odioso – interessante ribaltamento di prospettiva – perché si capisce che sono le sue “attenzioni” a trascinare la sorella nel Carmelo.

Molto bravi anche tutti gli altri, per un’edizione dei Dialogues che è uno dei grandi traguardi del teatro d’opera contemporaneo.

Eccezionale, infine, la direzione d’orchestra del geniale Nagano, uno che per di più ha un’affinità di vecchia data con questo capolavoro che ha anche inciso su disco in una registrazione molto bella.

Concludiamo ora la recensione raccontando il finale come lo ha immaginato Tcherniakov.

Credevo di essermi commosso a sufficienza con il finale raccontato da Carsen, ma questo è forse anche superiore per impatto emotivo.

Le consorelle sono circondate. La gente non sopporta più quella strana comune di donne disadattate e ha deciso di toglierle di mezzo.

Ma le donne hanno deciso di concludere la loro esistenza con un gesto eclatante: il martirio. La nuova priora le aveva sconsigliate, ma Mère Marie – approfittando di un’assenza di Madame Lidoine e del carisma che ha sulle consorelle – le ha convinte al grande gesto. Madame Lidoine non condivide la scelta sul piano intellettuale, ma ha vissuto abbastanza e accetta sorridendo ironicamente di seguirle su questa strada.

Sono tutte chiuse in casa. La catapecchia è al centro della scena, buia e silenziosa e viene circondata da una recinzione come la camera a gas del penitenziario di San Quintino. Qualcosa succederà, lo sanno tutti: la folla si assiepa intorno a vedere se saranno le forze dell’ordine a iniziare la sarabanda, oppure se le consorelle hanno in serbo qualche sorpresa.

Iniziano gli accordi orchestrali che preludono al Salve Regina. La casupola è sempre buia. La tensione è insopportabile.

È il momento in cui arriva Blanche. La sua paura non esiste più: quello è il suo mondo, quelle sono le sue amiche, loro l’hanno accolta e salvata, lei salverà loro.

La porta è chiusa, e questo è strano perché la comune è sempre stata aperta. Blanche afferra l’asse che tiene chiuso l’uscio e comincia disperatamente a menare fendenti mentre dentro le consorelle iniziano a intonare l’inno che si spande sulla folla silenziosa. Non le vediamo, ma la voce ci arriva dolce, straziante, ritmata dai colpi disperati di Blanche che, finalmente, riesce a entrare.

Le porta fuori una a una: qualcuna in braccio, qualcuna trascinandola, non sempre ce la fa, è uno scricciolo, ma la sua forza di volontà è immensa e non ne trascura nessuna.

L’ultima è Constance, che canta la penultima strofa del Salve Regina sorridendo… ma Blanche è dentro, purtroppo, e un botto e una fiammata scuotono la catapecchia che salta per aria.

La gente è sgomenta.

Dalle rovine della casa, una voce canta il “Veni Creator” su cui si conclude l’opera. È una voce di perdono e di assoluzione per tutte le cattiverie degli uomini. È la voce di una donna che ha ritrovato se stessa in un gesto di eroismo supremo.

Alla fine, applausi da cataclisma per tutti: teatro allo stato puro