Editoriale: L'inutile mediatore culturale - di Pietro Bagnoli

Aggiunto il 11 Agosto, 2015

Ci sono cose che – per quanto uno si sforzi – proprio non si riescono a capire.

Ci sono cose che – per quanto uno si sforzi – proprio non si riescono a capire.

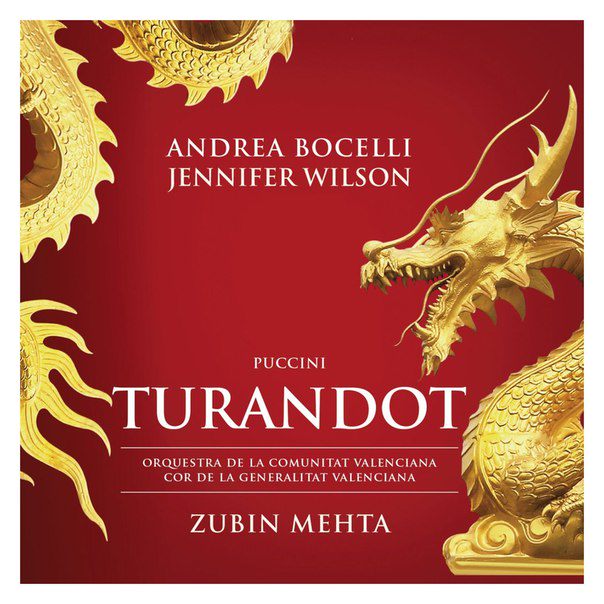

Accettiamo ormai serenamente il fatto che, per questioni squisitamente finanziarie (mancanza di soldi e leggi supreme di mercato) non si fanno più registrazioni d’opera a meno che non si tratti di repertorio barocco o di nuove opere americane. E allora, mi dico: perché questa nuova Turandot di Mehta?

Una Turandot che non racconta novità sostanziali sul modo di Mehta di dirigere questo capolavoro; anzi, l’orchestra è sensibilmente peggiore quanto a qualità complessiva di suono, e i suoi tempi sono molto slentati, pur restando sempre notevole la sua capacità di raccontare e di evidenziare tutti i dettagli coloristici della ricca partitura pucciniana. Oltre a tutto, in modo inspiegabile e del tutto inaccettabile in un’incisione in studio, il direttore taglia il terzetto delle Maschere dell’inizio del secondo atto, anche se la qualità vocale dei tre Ministri non provoca nell’ascoltatore alcun rimpianto particolare…

Una Turandot che non si segnala per nessuna virtù particolare del cast: Calaf a parte, questo è un cast di una recita di provincia, con una protagonista di discreti acuti e di nessun approfondimento, una Liù carina ma nient’altro, un Timur di bella voce che non fa nessuna fatica a classificarsi come il migliore della compagnia, una schiera di comprimari di nessuna attrattiva, un’orchestra e un coro da politeama estivo. Se questa fosse stata una recita dal vivo, non ci sarebbe stata nessuna ragione di registrarla. Nemmeno con un Calaf accettabile.

Ma questa è chiaramente una registrazione creata intorno a Calaf, anche se qui, di Calaf, non c’è nemmeno l’obra.

Ora, questo non è un ambiente di schizzinosi. Questa è l’11° opera completa incisa da Bocelli che, a questo punto della sua carriera, è un fenomeno mediatico. Siamo lontani anni luce dal “tenorino” presentato come tale da Mike Bongiorno al Festival di Sanremo del 1994, che vinse le nuoveproposte con “Il mare calmo della sera”. Bocelli vinse facile: era già cieco, il che fa simpatia; e la voce, cresciuta alla scuola di Franco Corelli, pur non avendo volume (infatti è una voce da microfonare) presentava un bel colore ambrato e un facile involo all’acuto.

Se a questo ci fossimo fermati, non ci sarebbe stato nulla di strano: la storia del canto è piena di “tenorini”, dal dualismo Tajoli-Villa (di quest’ultimo ho visto un duetto delle ciliegie con la Olivero), sino ai si naturali di Albano Carrisi e di Michael Bolton proprio in “Vincerò”, diventata stornello nazionalpopolare grazie a Pavarotti e al suo infilarla in ogni concerto cross over.

Ma da “Vincerò!” ad arrivare a Calaf il passo è lungo, e si sente.

Nonostante la comodità della sala d’incisione, un direttore più che compiacente, una compagnia di canto che non potrebbe essere più soft di così quanto a decibel (la Liù di Jessica Nuccio, carinissima, riesce a essere più “piccola” anche di quella della Hendriks con Karajan) e un evidente bilanciamento di volumi, la voce di Bocelli è piccola, sforzatissima sin da “Padre, mio padre!”; e arriva al duetto finale in piena apnea. Non è questione di acuti, che ci sono tutti: Bocelli, per dire, sceglie la bruttissima variante acuta di “Ti voglio tutta ardente d’amor” e la fa in modo complessivamente convincente; il si naturale del “Vincerò” è pieno e squillante; e così via.

No, i problemi sono altri. La voce è emessa con tecnica da cantante confidenziale, da crooner quale effettivamente è, e siamo alle prese con un ruolo acutissimo, da vero heldentenor. Bocelli non solo non “passa” mai, ma sembra sempre indietro due o tre metri rispetto ai partner. Partner che, peraltro, non sono la Nilsson né la Dimitrova, ma nemmeno la Ferrarini o la Chiara.

La difficoltà nel prodursi in questa parte è talmente rilevante da costringere il cantante toscano a un affanno perenne, a un’emissione perennemente sforzata e sopra le righe, chelo obbliga a note calanti, per esempio in “Nessun dorma”.

Quindi, il problema non sono gli acuti, ma la totale incapacità, persino nella comodità di una sala registrazione amica, a reggere la tessitura di una parte come questa.

Ora, ripeto: con tutto il rispetto per Jessica Nuccio e Jennifer Wilson, se la registrazione esistesse per loro, non avrebbe nessun senso.

Ma è chiaro che questa registrazione è stata confezionata sulle spalle di Bocelli, quindi è su di lui che siamo costretti a ragionare: la responsabilità è sua. E non può essere passata sotto silenzio anche perché questa registrazione, nata nell’ambito della Sugar di Caterina Caselli, verrà distribuita da colossi di ben altra portata come DGG e Decca. E anche Warner, per buona misura.

Davvero, qual è lo scopo?

Se proprio si vuole accontentare Bocelli facendogli fare il tenore, perché fargli fare questa figura miserrima in una parte così lontana dalle sue possibilità? Non basterebbe fargli fare Elvino, Nemorino o altri svenevoli eroi di una tradizione che sta fra il comico e il demi-caractère, arrivando al massimo a quel Fritz Kobus fuggevolmente toccato anche da Claudio Villa, peraltro con più voce?

Se invece la ragione è quella di guadagnare appassionati al mondo dell’opera, credo che l’esperimento sia parimenti fallito, e in modo forse anche peggiore, non diversamente da analoghi tentativi, fra cui, oltre ai già citati Bolton e Carrisi, mi pare doveroso citare anche Domingo in vesti baritonali.

L’opera piace o non piace senza bisogno di mediatori culturali inadeguati e non richiesti, analogamente ad altri generi musicali come l’heavy metal o il bebop in cui gli appassionati e i curiosi cercano sempre gli originali, e mai e poi mai le cover che riescono sempre peggiori e “allungate”. Nessuno cercherebbe una voce meno graffiante di quella di Brian Johnson per rendere più appetibile Back in black o Thunderstruck; perché invece sentiamo bisogno di uncrooner per appassionare all’opera potenziali appassionati?

Non abbiamo mai creduto alla Tecnica Unica di Canto; ma forse, ogni tanto, giova rimettere qualche puntino sulle i.

Pietro Bagnoli